- Ткань – материал с организованной решетчатой структурой-переплетением. Производится на ткацких станках.

- Трикотаж – вязаное полотно, имеющее различные переплетения. Эластичная структура трикотажного полотна представляет собой комбинацию петель, выстроенную в ряды и столбики.

- Нетканые материалы – разнообразные технологичные материалы, как правило, из синтетических волокон и без направления структуры. К этой группе относятся флизелин и синтепон.

canstockphoto.com.br

depositphotos.com

Структура ткани

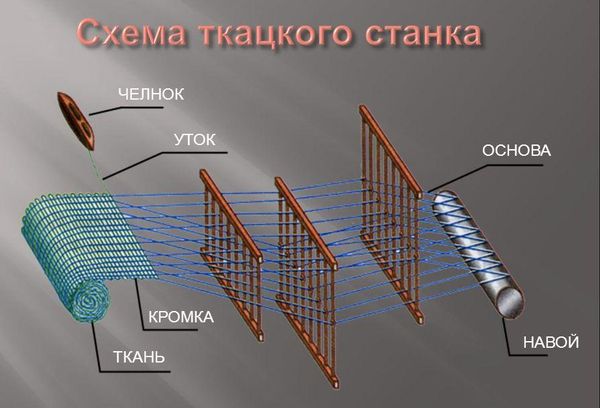

Ткань представляет собой решетку, то есть перпендикулярное пересечение двух систем нитей.

Нить, идущая по направлению работы ткацкого станка, является основой ткани. Так как она идет вдоль длины, иначе ее называют долевой. По краям полотна плотность выработки усиливается, образуя крепкий, не распускающийся край – кромку.

Идущая перпендикулярно основе нить – это уток. Таким образом, пересечение долевой основы и поперечного утка составляют базовую структуру ткани.

filationline.it

Где долевая, если кромки нет?

Казалось бы вопрос исчерпан: долевая идет вдоль кромки материала. Но это отнюдь не решает вопроса в процессе шитья.

Дело в том, что первый шаг к раскрою изделия — срезание этой самой кромки ткани, как бы нам ни хотелось её оставить и использовать например, в качестве готовой обмётки припуска шва какой-то детали кроя.

Потому что:

- кромка не позволит качественно расстелить ткань на столе для раскроя;

- при стирке готовой вещи кромка может дать большую усадку.

Поэтому, кромка ткани, как очевидный ориентир для узнавания положения нити основы — отпадает напрочь!

Мы сняли для вас видео в котором рассказали о четырёх практических способах определения долевой нити в ткани.

А с вами случалось, что при подкрое мелких деталей вы теряли долевую? Если да, расскажите в комментариях, какой способ вам помог исправить ситуацию…

- Похожие записи

- Как кроить и шить трикотаж

- Брюки мечты. Сшить_нельзя_купить

- Дефекты ткани

- Подшивка низа изделия потайной строчкой на оверлоке

- Выкинуть_ нельзя_ применить!

- Сборка при помощи нитки-резинки

Обсуждение: есть 1 комментарий

- Olga:

31 августа 2019 в 23:21Спасибо!

Определение долевой нити

Исходя из принципа, что долевая – самая малорастяжимая нить ткани, не составит труда определить направление на любом куске материи. Прежде всего нужно убедиться, что это не трикотаж и не нетканый материал. Для этого нужно увидеть структуру переплетения в виде решетки. Некоторые переплетения имеют диагональную структуру или двухслойную. Самое важное, что в ткани есть ориентация нитей под четким углом: 30, 45, 60 или 90 градусов. Трикотаж имеет петельчатую структуру, а нетканые материалы – не имеют ее вовсе.

2w2m.it

- Если в ткани сохранена кромка – это первый помощник в определении долевой. Работа ткацкого станка всегда параллельна этому плотному краю.

- Чтобы найти долевую нить на ткани, достаточно потянуть материал во всех направлениях – прямых и диагональных. Самое стабильное направление является направлением основы нитей. Способ растяжения ткани для обнаружения основного направления бывает необходим при перекрое уже имеющихся деталей.

- В саржевых, атласных переплетениях рубчик проходит с ориентацией «снизу вверх» и «слева направо».

- Иногда бывает нужно найти расположение долевой нити в трикотаже или кружеве, которое по способу производства относится к трикотажной группе. Ориентация основы вязания такого полотна определяется аналогичным образом: обратите внимание на рисунок переплетения, на кромочные петли, определите направление минимального растяжения.

minervacrafts.com

- Если материал имеет петельчатую фактуру, начес, ворс, то он расположен вдоль кромки и в долевом направлении.

- При просмотре на свету основные нити более стабильные и ориентированные.

- В смесовых тканях более ценные волокна располагают в утке – например, шерсть и шелк в смеси с хлопком или синтетикой.

Текст книги «Товароведение и экспертиза текстильных товаров»

2.5 Свойства тканей

Ткани, выработанные из нитей и пряжи различного волокнистого состава, разнообразных переплетений и отделки, существенно отличаются друг от друга по своим свойствам.

Под свойствами ткани

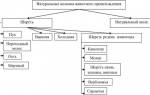

понимают ее особенности – толщину, прочность и т. д. Каждое свойство выражается одной, двумя или несколькими характеристиками. Так, прочность материала выражается разрывной нагрузкой и разрывным удлинением. Числовое выражение характеристики называют показателем. Все многообразие свойств тканей делится на основные группы: геометрические, механические, физические, усадка и формовочная способность при влажно– тепловой обработке, износоустойчивость (рисунок 48).

Рисунок 48 – Свойства тканей

1. Геометрические свойства тканей.

К ним относят длину ткани, ее ширину, толщину и массу.

Длину

ткани определяют ее измерением в направлении нитей основы. При настилании ткани перед раскроем, длина куска может увеличиваться в результате растяжения. Поэтому ткани с большой растяжимостью должны укладываться в настил с использованием специального настилочного оборудования без растяжения.

Ширина

ткани – расстояние между краями ткани. Ее определяют измерением в направлении, перпендикулярном нитям основы. Ширину измеряют с кромками или без кромок. Ширины выпускаемых тканей разнообразны: бельевых 60 – 100 см; платьевых 90 – 110 см; пальтовых 130 – 150 см.

Толщина

тканей колеблется в широких пределах: от 0,14 мм. У очень тонких платьевых до 3,5 мм у очень толстых пальтовых.

Под толщиной материала принято понимать расстояние между наиболее выступающими участками поверхности нитей на лицевой и изнаночной сторонах

. Толщина ткани зависит от линейной плотности нитей (пряжи), переплетения, плотности, фаз строения и отделки тканей. Толстые ткани труднее окрашивать, подвергать влажно-тепловой обработке [12, c 36-48].

Масса ткани

выражается характеристикой, которую называют поверхностной плотностью. Поверхностная плотность изменяется для различных тканей от 12 до 760 г/м². Наиболее легкими тканями являются газ и шифон, наиболее тяжелыми – шинельные сукна и драпы. Поверхностная плотность каждой ткани – показатель регламентированный. Отклонение фактической поверхностной плотности от установленной в нормативной технической документации является пороком, влекущим за собой изменения структуры ткани. Поверхностная плотность является показателем материалоемкости ткани и ее добротности.

Масса

одежных тканей оказывает влияние на процессы швейного производства.

2. Свойства, влияющие на срок их службы.

Прочность на разрыв при растяжении ткани

определяют по нагрузке, при которой образец ткани разрывается. Эта нагрузка называется разрывной нагрузкой, она является стандартным показателем качества ткани. Различают разрывную нагрузку по основе и разрывную нагрузку по утку. Разрывную нагрузку ткани определяют на разрывной машине.

Прочность тканей зависит от

: волокнистого состава, структуры и линейной плотности образующих ее нитей (пряжи), строения и отделки. При прочих равных условиях наибольшую прочность имеют ткани из синтетических нитей. Увеличение линейной плотности нитей (пряжи), повышение фактической плотности ткани, применение переплетений с короткими перекрытиями и многослойных переплетений, проведение валки, декатировки, мерсеризации, аппретирования, нанесение пленочных покрытий приводят к повышению прочности тканей. Отваривание, беление, крашение, ворсование несколько снижают прочность тканей.

Одновременно с прочностью на разрывной машине определяют удлинение ткани, которое называют удлинением при разрыве, или абсолютным разрывным удлинением.

Относительное разрывное удлинение

– это отношение абсолютного разрывного удлинения образца к его начальной зажимной длине.

Разрывное удлинение

(абсолютное и относительное), так же как и разрывная нагрузка, является стандартным показателем качества.

Разрывная длина тканей

– минимальная длина, при которой масса образца равна разрывной нагрузке.

Деформация тканей при растяжении.

Большое значение для характеристики свойств тканей имеет удлинение при нагрузках меньше разрывных. В этом случае ткань деформируется – удлиняется, а после прекращения действия нагрузки снова укорачивается, частично или полностью восстанавливает свою длину.

Устойчивость тканей к многократным растяжениям.

Способность тканей противостоять многократным деформациям растяжения меньшим, чем разрывные, называется их

выносливостью

или

долговечностью

, а также показателем усталости.

Устойчивость ткани к истиранию.

Это важный показатель эксплуатационных свойств, по которому судят о продолжительности срока службы тканей, которые в процессе эксплуатации часто подвергаются истирающим воздействиям. Изнашивание тканей от истирания происходит по выступающим гребням нитей, при этом волокна разрываются, разделяются на части и выпадают.

Стойкость тканей к действию микроорганизмов.

Разрушение текстильных изделий микроорганизмами происходит при хранении их в неблагоприятных условиях и при их эксплуатации в мокром состоянии (брезенты, палатки). В этих условиях микроорганизмы могут вызывать снижение прочности изделий, изменение их окраски и блеска. Данное свойство тканей относится и к группе биологических свойств.

Стойкость тканей к действию светопогоды.

Действие светопогоды – это действие комплекса факторов: солнечного света, влаги, кислорода воздуха, температуры. При облучении ткани солнечными лучами в присутствии кислорода воздуха, влаги происходит сложный фотохимический процесс разрушения вещества, составляющего волокно.

Стойкость тканей к износу от стирки.

Он имеет наибольшее значение для бельевых тканей. Это комплексный фактор износа. В процессе стирки, сушки, глажения ткань подвергается действию моющего состава, механическим усилиям при мытье, истиранию, тепловому воздействию. В результате многократных стирок происходит изменение внешнего вида поверхности ткани, ослабление волокон и последующее их выпадение, приводящее к местным разрушениям.

Полным удлинением

принято считать удлинение, возникающее под действием нагрузки, близкой к разрывной. В составе полного удлинения различают доли упругого, эластического и пластического удлинения. Полное удлинение и соотношение долей упругого, эластического и пластического удлинения зависят от волокнистого состава и структуры нитей (пряжи), ткацкого переплетения, фаз строения ткани и отделки ткани [8, c 143-148].

Наибольшей долей упругого удлинения

обладают ткани из нитей спандекс, из текстурированных высокорастяжимых нитей, плотные чистошерстяные ткани из крученой пряжи, плотные ткани из шерсти с лавсаном. Ткани из волокон, обладающих большой долей упругого удлинения, меньше сминаются; хорошо держат форму изделий в процессе носки; замины, возникающие в изделиях, быстро исчезают без влажнотепловой обработки. Значительной долей эластического удлинения обладают ткани из волокон животного происхождения (шерсти, шелка), поэтому они постепенно восстанавливают первоначальную форму после снятия деформирующей нагрузки.

Замины,

возникающие на изделиях в процессе носки, исчезают с течением времени, так как одежда обладает способностью отвисаться. Доля пластического удлинения преобладает в составе полного удлинения в тканях из растительных волокон (хлопка, льна), которые сильно сминаются и для восстановления формы требуют влажно-тепловой об работки. Наибольшей долей пластического удлинения обладает лен.

В тканях из смеси волокон соотношение упругого, эластического и пластического удлинений зависит от соотношения в смеси волокон различного происхождения.

Изделия из тканей в процессе носки подвергаются действию не больших по величине, но многократно повторяющихся деформаций растяжения. Это приводит к постепенному расшатыванию структуры ткани, ухудшению ее свойств, и, в конечном счете, к разрушению. Способность ткани выдерживать, не разрушаясь, действие многократных деформаций растяжения характеризует ее выносливость

–

число циклов многократных деформаций

, которое выдерживает образец ткани до разрушения. По выносливости можно судить о том, как поведет себя ткань в процессе производства и во время эксплуатации одежды.

3. Механические свойства.

В процессе эксплуатации одежды, а также при переработке ткани подвергаются разнообразным механическим воздействиям, в результате чего ткани растягиваются, изгибаются, испытывают трение.

Способности растягиваться, изгибаться, изменяться под действием трения являются основными механическими свойствами тканей. Каждое из этих свойств описывается рядом характеристик:

Растяжение – прочностью на разрыв, разрывным удлинением, выносливостью и др.;

Изгиб – жесткостью, драпируемостью, сминаемостью и др.;

Изменение под действием трения – раздвижкой нитей, осыпаемостью и др.

Характерной особенностью тканей является их легкая изгибаемость. Ткани изгибаются, образуя морщины и складки, под действием небольшой нагрузки или даже собственного веса. Основными характеристиками изгиба являются жесткость, драпируемость и сминаемость.

Жесткость

– способность ткани сопротивляться изменению формы. Ткани, легко меняющие форму, считаются гибкими.

Гибкость

представляет собой характеристику, противоположную жесткости.

Жесткость и гибкость ткани зависят от волокнистого состава, структуры волокон, структуры и степени крутки пряжи (нитей), вида переплетения, плотности и отделки ткани. Жесткость ткани возрастает с увеличением крутки нитей, ее толщины и плотности. Льняные ткани обладают большей жесткостью, чем хлопчатобумажные и шерстяные. Ткани из тонких нитей слабой крутки имеют небольшую жесткость. Переплетения с длинными перекрытиями придают ткани меньшую жесткость, чем с короткими. Увеличение плотности ткани приводит к увеличению ее жесткости. Аппретирование и каландрирование тоже увеличивают жесткость.

Драпируемостью

называется способность ткани образовывать мягкие округлые складки. Драпируемость связана с массой и жесткостью ткани.

Применение мононитей, металлических нитей, сильно крученых пряжи и нитей, увеличение плотности ткани, аппретирование, отделка лаке, нанесение пленочных покрытий увеличивают жесткость ткани и, следовательно, снижают ее драпируемость. Плохо драпируются парча, тафта, плотные ткани из крученой пряжи, жесткие ткани из шерсти с лавсаном, плащевые и курточные ткани с водоотталкивающими пропитками, ткани из комплексных капроновых нитей, искусственная кожа и замша. Хорошо драпируются массивные ткани ворсовых переплетений, мягкие гибкие массивные портьерные ткани, малоплотные ткани из гибких тонких нитей и слабо крученой пряжи, гибкие ткани с начесом, шерстяные ткани креповых переплетений и мягкие пальтовые шерстяные ткани. Форма изделия зависит не только от его конструкции, но и от драпируемости, жесткости, гибкости материалов, использованных для верха и прокладки.

Выносливость, или долговечность

, ткани обусловлена связью между элементами структуры ткани, а также ее волокнистым составом.

Сминаемость

– способность тканей под действием изгиба и сжатия образовывать морщины и складки, которые устраняются только при влажнотепловой обработке.

Причиной сминаемости является

возникновение пластических деформаций волокон под действием изгиба и сжатия. Сминаемость портит внешний вид изделий и уменьшает их прочность из-за частых влажнотепловых обработок. Сминаемость зависит от соотношения упругой, эластической и пластической деформаций.

Волокнистый состав, строение и отделка тканей также определяют ее сминаемость. Наибольшей сминаемостью обладают ткани из растительных волокон с большой долей пластической деформации: хлопчатобумажные, вискозные, полинозные и особенно чистольняные.

Ткани из волокон животного происхождения и некоторых синтетических волокон (полиамидные, полиэфирные, полиуретановые), обладающих большей долей упругой и эластической деформации, сминаются слабо и восстанавливают первоначальную форму без влажно-тепловой обработки.

Увеличение крутки пряжи, повышение плотности тканей препятствуют смещению и деформации волокон при кручении и сжатии, поэтому уменьшают сминаемость тканей.

Блеск, окраска и рисунок ткани могут подчеркивать или зрительно уменьшать сминаемость. Наиболее заметны морщины и складки на блестящих гладких светлых тканях [9, c 44-52].

Мокрые ткани сильнее сминаются, чем сухие, так как удлинение в мокром состоянии увеличивается. При отжиме и выкручивании тканей, содержащих ацетатные волокна, возникают трудноустранимые замины, поэтому изделия из них после стирки и замачивания не рекомендуется отжимать.

Сильносминаемые в мокром состоянии изделия рекомендуется расправлять и сушить на плечиках. С целью уменьшения сминаемости рационально подбираются компоненты при изготовлении тканей из смеси волокон; при производстве шелковых тканей широко используются упругие ацетатные, триацетатные и текстурированные нити; хлопчатобумажные, льняные и вискозные ткани подвергаются несминаемой отделке. В швейном производстве для получения несминаемых изделий, хорошо сохраняющих форму, выполняется отделка « форниз».

4. Физические свойства.

Физические свойства тканей делятся на: гигиенические, теплозащитные, оптические и электрические.

а) Гигиеническими

принято считать свойства тканей, существенно влияющие на комфортность изготовленной из них одежды и ее теплозащитные свойства. Они должны учитываться при изготовлении одежды определенного назначения. К ним относятся: гигроскопичность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, водоупорность, пылеемкость, электризуемость. Они зависят от волокнистого состава, параметров строения и характера отделки тканей.

Гигроскопичность

характеризует способность ткани впитывать влагу из окружающей среды (воздуха). Она зависит от способности составляющих их волокон и нитей смачиваться водой, от строения тканей и от их отделки.

Гигроскопичностью

называют влажность ткани при 100 %-й относительной влажности воздуха и температуре 20 ± 2 °C.

Наибольшей гигроскопичностью обладают чистошерстяные ткани, наименьшей – ткани из синтетических волокон. Она очень важна для изделий бельевого и летнего ассортимента. Способностью быстро впитывать влагу и быстро ее отдавать обладают льняные ткани, гигроскопичность которых около 12 %. Хорошей гигроскопичностью обладают ткани из натурального шелка, вискозных волокон, хлопка, ацетатных волокон. Синтетические и три ацетатные ткани имеют низкие показатели гигроскопичности.

Намокаемость

– способность тканей впитывать капельно-жидкую влагу. Это свойство является важным для бельевых, сорочечных, платьевых, полотенечных, простынных и других тканей. Она характеризуется ее капиллярностью и водопоглощаемостью. Капиллярность определяют по высоте подъема жидкости за один час в полоске ткани шириной 50 мм и длиной 300 мм, опущенной одним концом в кристаллизатор с раствором эозина в спирте.

Воздухопроницаемость

– способность ткани пропускать через себя воздух. Она зависит от волокнистого состава, плотности и вида отделки ткани и характеризуется коэффициентом воздухопроницаемости, в который показывает, какое количество воздуха проходит через единицу площади в единицу времени при определенной разнице давлений по обе стороны ткани. Воздухопроницаемость зависит от строения ткани, ее пористости, от вида отделки. Длинные перекрытия переплетений повышают воздухопроницаемость. При всех равных условиях наименьшую Воздухопроницаемость имеют ткани полотняного переплетения.

Несминаемая отделка уменьшает воздухопроницаемость ткани на 20 – 25 %, а каландрирование – на 20 – 40 %.

Паропроницаемость – очень важное гигиеническое свойство бельевых, летних, спортивных изделий и спецодежды.

Паропроницаемость –

способность ткани пропускать водяные пары. Она является важнейшим гигиеническим свойством материала, так как обеспечивает выход излишней парообразной и капельно-жидкой влаги (нота) из пододежного слоя.

Паропроницаемость особенно важна для тканей с низкой воздухопроницаемостью. Она зависит от гигроскопических свойств волокон и нитей, составляющих ткань, и от пористости ткани, т.е. от ее плотности, вида переплетения и характера от елки. В тканях с неплотной структурой пары влаги проходят через поры, в более плотных материалах паропроницаемость должна обеспечиваться высокой гигроскопичностью волокон.

Лучепроницаемость

– наиболее важна проницаемость ультрафиолетовых лучей. Это свойство имеет большое значение, так как эти лучи в определенных количествах жизненно необходимы для жизнедеятельности человека. Это свойство тканей зависит от их волокнистого состава, структуры, отделки. Попадающие лучи могут не только проникать через одежду, но и отражаться и поглощаться ею.

Водоупорность

– способность текстильных материалов противостоять смачиванию. Она особенно важна для тканей специального назначения: (брезентов, палаточных, парусины), а также для шинельных, шерстяных пальтовых, плащевых и курточных тканей.

Водонепроницаемость

– способность текстильных материалов противостоять смачиванию и проникновению воды.

Для придания тканям водоупорности их поверхность подвергается специальной обработке гидрофобными составами. Поскольку поры при этом не заполняются, такие ткани способны пропускать воздух и водяные пары.

Пылеемкость

– способность материалов удерживать пыль. Она портит внешний вид ткани и загрязняет одежду. Наибольшей пылеемкостью обладают ткани из рыхлых пушистых текстурированных нитей, рыхлые шерстяные ткани с начесом, материалы с вертикально стоящим ворсом – бархат, велюр, плюш, искусственная замша, вельветоподобные трикотажные полотна и др.

Масса ткани

(поверхностная плотность) – также имеет гигиеническое значение: чем легче ткани, тем более легкой, гигиеничной является одежда, так как ношение такой одежды меньше утомляет человека [4, c 76-86].

б) Теплозащитные свойства

Теплозащитные свойства

являются важнейшими гигиеническими свойствами изделий зимнего ассортимента. Эти свойства зависят от ряда факторов: теплопроводности образующих ткань волокон, от плотности, толщины и вида отделки ткани. Самым «холодным» волокном считается лен, так как он имеет высокие показатели теплопроводности, самым «теплым» – шерсть. Использование толстой пряжи, увеличение линейного заполнения ткани, применение многослойных переплетений, валка, ворсование увеличивают теплозащитные свойства ткани. Наиболее высокие показатели теплозащитных свойств имеют толстые плотные шерстяные ткани с начесом. Чаще всего для характеристики теплозащитных свойств одежных тканей используют суммарное тепловое сопротивление. На теплозащитные свойства одежды существенное влияние оказывает число слоев материала в пакете одежды. С увеличением числа слоев материала суммарное тепловое сопротивление пакета воз растает.

В теплозащитной одежде высокое тепловое сопротивление должно сочетаться с достаточной паропроницаемостью, чтобы защитить человека от внешнего холода и не препятствовать удалению влаги с поверхности тела. Такое сочетание достигается при оптимальном подборе волокнистого состава, структуры полотна и видов отделки.

в) Оптическими

свойствами тканей называется их способность вызывать у человека зрительные ощущения цвета, блеска, белизны и прозрачности. Цвет (колорит, окраска) ткани зависит от того, какую часть спектра отражает поверхность ткани. Если она отражает лучи всего спектра, то возникает ощущение ахроматического белого цвета. Если ткань поглощает лучи всего спектра, то возникает ощущение ахроматического черного цвета. При равномерном неполном поглощении возникает ощущение серого цвета различных оттенков.

Цветовой тон

– основная качественная характеристика ощущения цвета, которая дает возможность сопоставлять цветовые ощущения образца материала с цветами солнечного спектра.

Насыщенность

– качественная характеристика ощущения цвета, позволяющая в пределах одного цветового тона различать разную степень хроматичности.

Светлота

– количественная характеристика ощущения цвета при его сравнении с белым.

Блеск

ткани зависит, от степени зеркального отражения ею светового потока. Блеск непосредственно связан с характером поверхности ткани, которая определяется строением нитей, их круткой, видом переплетения, характером отделки лицевой стороны.

Прозрачность

характеризует способность ткани пропускать лучи света, вызывая ощущение прохождения через ткань светового потока, и дает представление о толщине материала.

Белизна

определяется при сравнении рассматриваемой ткани с абсолютно белой поверхностью.

Колорит

– соотношение всех цветов, участвующих в расцветке ткани. Колорит тканей может быть солнечным, жизнерадостным, весенним, теплым, холодным, мрачным и т. д.

в) Электрические свойства.

Электризуемость

– способность тканей накапливать на своей поверхности статическое электричество. При соприкосновении и, особенно при трении материалов, неизбежно происходящих при использовании текстильных изделий и их химчистке, на их поверхности постоянно идет процесс возникновения и рассеивания электрических зарядов [13, c 99-106].

5. Эстетические свойства.

Эстетические свойства

– это такие свойства, которые характеризуют красоту тканей и изделий из них. Эти свойства имеют огромное значение в формировании качества тканей, а для многих видов тканей эстетические свойства следует отнести к числу важнейших потребительских свойств. При этом следует подчеркнуть, что роль и значение эстетических свойств тканей в современных условиях непрерывно возрастает.

Эстетические свойства тканей многообразны, их можно разделить на следующие группы (рисунок 49):

Рисунок 49 – Классификация эстетических свойств

Колористическое оформление тканей. Цвет

– это результат избирательного отражения тканью видимых лучей. Все цвета делятся на ахроматические (белый, серый, черный, бесцветный) и хроматические или окрашенные.

По цветовому оформлению

, наличию цвета все ткани подразделяются на суровые, отваренные, кислованные, отбеленные, гладкокрашеные, меланжевые, пестротканые, набивные.

Суровые ткани

– цвет их зависит от природы волокна: цвет хлопчатобумажных тканей – кремовый или светло-желтый; льняных – зеленовато-желтый; шерстяных – белый с кремовым оттенком, серый, черный, рыжий; натуральный шелк – белый со слабым кремовым оттенком.

Отбеленные ткани

– имеют более высокие эстетические свойства. Белые ткани должны обладать белизной более 78 %, Определяется белизна на приборах – фотометрах.

Гладкокрашенные ткани

– имеют однородно окрашенную поверхность как с лицевой, так и с изнаночной стороны.

Красоту гладкокрашенных тканей и их эстетический уровень характеризуют: разнообразие цветов, чистота и свежесть, новизна цвета, соответствие цвета назначению ткани.

Фактура

– видимое строение поверхности тканей, что является существенным элементом их красоты. По степени выразительности фактуры ткани можно подразделить на ткани с богатой фактурой и ткани с бедной фактурой.

Элементами фактуры, создающей красоту тканей, являются: полоски, эффекты гофре и клоке; зернистость; ворсистая поверхность; ткацкие узоры;

фигурные рельефы, созданные за счет рельефных нитей; рельефы стойкого тиснения. По фактуре различают ткани: с открытым, закрытым и полузакрытым ткацким рисунком.

Ровная фактура

поверхности характерна для тканей полотняного переплетения.

Гладкая фактура

присуща тканям сатинового, атласного и саржевого переплетения.

Шероховатая фактура

получается в результате применения для производства тканей нитей фасонных и текстурированных структур, а также креповых переплетений.

Узорно-гладкая фактура

характерна для тканей мелкоузорчатых и жаккардовых переплетений.

Узорно-рельефная фактура

характерна для тканей жаккардовых переплетений и тканей из фасонных нитей, прошедших некоторые операции отделки.

Войлокообразная фактура

присуща суконным тканям, опорная поверхность которых образована хаотично расположенными волокнами. Такая поверхность способствует повышению теплозащитных свойств и износостойкости тканей.

Ворсовая фактура

характерна для тканей зимнего назначения. Ворс может быть начесным, сплошным или фасонным. Она повышает теплозащитность и износоустойчивость тканей и придает им особые эстетические свойства.

Блеск( матовость) тканей

. Блеск или матовость определяют характер пространственного распределения отраженного света. Ткани имеют либо направленно-рассеянное отражение, либо смешанное. Степень блеска характеризуется числом блеска, которое определяется с помощью прибора – блескометра или фотометра [6, c 84-89].

6. Технологические свойства.

К технологические свойствам относят:

Осыпаемость нитей.

В процессе изготовления и эксплуатации одежды в результате трения, растяжения и других внешних механических воздействий у ряда тканей происходит сползание и выпадение нитей в обрезанном крае.

Она зависит от рода волокна, структуры пряжи, вида переплетения нитей в ткани, плотности ткани, фазы ее строения, разности толщины нитей основы и утка и других факторов. Она в разных направлениях неодинакова. Обычно нити основы осыпаются легче, чем нити утка, вследствие большой крутки. Если плотность одной из систем нитей повышается, то соответственно повышается и их осыпаемость.

Большой осыпаемостью отличаются гребенные шерстяные ткани, шелковые ткани из сильно скрученной пряжи и небольшой плотности. Валяные ткани – сукна, драпы, ткани пальтовые практически не сыпучи.

Прорубаемость ткани.

При прокалывании иглой ткани в процессе пошива одежды и других изделий возможны три случая: игла при попадании в просвет между нитями раздвигает нити и проходит насквозь, не повреждая сшиваемые ткани; игла задевает нити в ткани и рассекает часть волокон нитей; игла полностью пересекает всю нить пополам. Это повреждение называется

явной прорубкой.

Пластичность

– способность ткани к усадке и фиксированному удлинению при влажно-тепловой обработке. Этот показатель особенно важен для шерстяных тканей. Эти ткани под воздействием сжимающих, изгибающих и растягивающих усилий во влажном состоянии принимают определенную форму, которая фиксируется при высыхании под воздействием температуры. Пластичность тканей позволяет улучшить внешний вид и некоторые гигиенические свойства одежды за счет придания ей формы, точно соответствующей очертаниям фигуры.

Усадка тканей.

Большим недостатком тканей является их свойство уменьшать размеры после стирки, замочки или влажно-тепловой обработки. Следует различать два вида усадки тканей: свободную и принудительную. Основными причинами усадки являются: внутренние напряжения в волокне, пряжи и ткани, возникающие в процессе их производства; набухание волокна в воде, вследствие чего увеличивается поперечник волокна и уменьшается их длина.

По величине усадки ткани можно разделить на три группы: безусадочные – усадка 1,5 %, малоусадочные – до 3,5 % и усадочные (основа – 5 %, уток – 2 %).

Растяжимость.

При пошиве изделий, особо важное значение имеет чувствительность ткани к растяжению. Ткани, имеющие большое растяжение даже при малых нагрузках, являются сложными в раскрое и пошиве, они легко получают перекосы, растягиваются в швах, легко деформируются в готовых изделиях.

Сжимаемость

– способность ткани уменьшать толщину под действием сжатия. От этого показателя зависит структура шва и расход швейных ниток. Рыхлые толстые ткани обладают хорошей сжимаемостью. Шов у таких тканей углублен и не виден на поверхности. Стойкость к трению скрытого шва высока.

Тонкие, плотные аппретированные ткани сжимаются плохо. Шов находится по верху тканей и легко подвергается действию трения, поэтому он быстро разрушается.

7. Комплексные свойства (износостойкость ткани).

Износостойкость

тканей характеризуется их способностью противостоять разрушающим факторам. В процессе использования швейных изделий на них действуют свет, солнце, влага, растяжение, сжатие, кручение, изгиб, трение, пот, стирка, химчистка, пониженные и повышенные температуры и пр. В результате воздействия всех этих факторов происходит изменение структуры материалов с постепенной потерей прочности вплоть до их разрушения.

Выносливость к истиранию характеризуется чаще всего числом циклов истирания до разрушения – образования дыр. Выносливость к истиранию зависит от волокнистого состава ткани, ее поверхностной плотности, переплетения, вида отделки.

Пиллингуемость

– свойство материала образовывать на своей поверхности, закатанные комочки, называемые пиллями. Она портит внешний вид изделия и снижает его прочность, так как сформировавшиеся пилли отрываются от поверхности материала. Затем образуются новые пилли, т. е. происходит выпадение волокон из материала, его утонение.

Ухудшение свойств тканей под действием светопогоды, обусловлено окислительными процессами. Устойчивость к светопогоде определяют по уменьшению разрывной нагрузки после облучения образца лампами дневного света. При этом число условных доз облучения (УДО), получаемых образцом, равно 75000.

Раскрой ткани

Важно понимать текстильную терминологию, разбираться в типах материалов и уметь определять, как проходит долевая нить. Именно основа, или долевая нить, является самым стабильным, нерастяжимым направлением ткани. При раскрое деталей одежды два фактора являются базовыми и определяющими: лицевая сторона материала и расположение основы с утком.

Лекала, или выкройки, выкладывают на изнаночную сторону материала вдоль долевой линии. Обычно крой сверху вниз по длине деталей совпадает с направлением нити основы. Если не учитывать правильное расположение, детали кроя будут деформироваться и растягиваться. Это связано с тем, что ткань усаживается в процессе увлажнения и носки больше по длине, чем по ширине. Усадка, в свою очередь, зависит от натяжения нитей в ткацком станке.

didyoumakethat.com

На этой особенности деформации основан, например, принцип кроя по косой. При раскрое деталей под углом 45 градусов получаются красивые ниспадающие воланы рукавов или фалды роскошных длинных юбок.

blogspot.com

Ткань, выкроенная по косой, вытягивается под естественной силой тяжести более, чем основа и уток. Требует последующей корректировки длины готового изделия.

Для грамотной реализации идей дизайнера необходимо учитывать множество факторов: силуэт, конструктивные линии, тип материала и направление долевой нити при раскрое. Правильное расположение деталей и множество других технических тонкостей помогают воплотить задумку портного при создании правильного изделия.

Как определить уточное направление

В новом отрезе направление долевой определяется по кромке и совпадает с ней. Сложнее сориентироваться на остатке материи, без кромки, однако это вполне возможно.

Нити основы длинные, прочные, не растягиваются. Поэтому, если резко растянуть ткань по этому направлению, раздастся звонкий хлопок. Уточные нитки гораздо рыхлее, тоньше и неоднороднее основы, при их резком растягивании раздаётся глухой звук.

Плотность материи определяется по основе. Самый простой способ узнать, где какая линия — потянуть ткань. По долевой полотно тянется заметно хуже, чем по утку, либо не тянется вовсе.

Зачем определять направление нитей? Обнаружение основных и уточных волокон крайне важно при раскрое. Прежде всего, это касается брюк, юбок и др. предметов одежды, которым придётся испытывать сильные нагрузки на растяжение. Крайне важно расположить выкройки вдоль кромки на тонких и трикотажных материях. Если не соблюсти эти условия, одежда будет менее прочной, быстро растянется, потеряет форму и износится.

Совет! При раскрое постельного белья из плотных тканей кроить поперёк основы приемлемо.

Уток — нить, идущая от кромки к кромке, и именно способ её закладки определяет тип плетения, фактуру и блеск ткани. При раскрое очень важно правильно определить направление вспомогательных нитей — детали должны располагаться поперёк утка, иначе будут сильно деформироваться и быстро изнашиваться.

Для чего соблюдают

Долевая нить достаточно прочная и плохо растягивается. В связи с этим лекала располагают вдоль. Обязательно нужно контролировать, чтобы тканевый отрез полностью размещался указанным методом: основа должна быть определена по центру раскроя, на который наносят разметку с учетом ориентира продольных линий, утку следует размещать под углом 90° относительно основы.

Раскроенный материал будет тянуться исключительно по ширине. Пошитая одежда не будет деформироваться по длине и перекашиваться на этапе ношения либо стирки. Боковые швы либо стрелки будут на месте, концы рукавов будут ровными. Раскрой является важным пошивочным элементом любой разновидности одежды.

Перед раскладкой ткань следует декатировать — т.е. сбрызнуть водой и прогладить

Поэтому обязательно необходимо соблюдать ряд простых правил:

- До раскладки полотно обязательно нужно декатировать. При использовании легкой материи ее нужно сбрызнуть водой и прогладить с изнаночной стороны. При выборе шерстяной ткани в виде габардина ее следует отутюжить с использованием увлажненной материи.

- На полотне должны отсутствовать любые деформации.

- Если у тканевого рулона в разных сторонах отличаются оттенки, все фрагменты выкройки необходимо размещать в одном ориентире. Идентичного принципа следует придерживаться при задействовании ворсовой ткани. Однако у замшевого материала, панбархата и фланели должен размещаться сверху вниз, у вельвета с бархатом, наоборот, снизу-вверх.

- Все фрагменты лекала должны быть одинаково направлены, если этого требует узор. Однако данное требование не относится к отрезному материалу с простым изображением в одном ориентире.

- Клеточные элементы должны совпадать полностью. Это требуется при раскрое полочек для блузок либо рубашек.

Нетканые материалы

Долевая нить (определить ее не удастся, потому что тканевая материя не обладает соответствующей структурой), как и поперечная, отсутствует в структуре нетканой материи. Самыми известными полотнами считаются ватин с войлоком, для которых задействуют специальные ткацкие приемы.

Изготовлением нетканого материала начали заниматься больше 90 лет назад.

Для их создания задействовали различное сырье:

- вторичное сырье;

- натуральное типа шерсти, хлопка, льна и вискозы;

- синтетическое в виде полипропилена, полиамида.

Для скрепления волокон задействуют разнообразные способы: комбинированный, тепловой, химический либо механический. Благодаря этому происходит экономия на отходах и производственном процессе. При этом можно создать тканевые полотна с новыми свойствами.

Нетканое полотно используется в пошиве медицинской одежды

Нетканая материя обладает следующими качествами:

- абсорбирующая;

- водоотталкивающая;

- достаточно мягкая;

- огнестойкая;

- очень жесткая;

- стойкая к изнашиванию и разрывам.

Нетканые полотна довольно часто задействуют при производстве вещей и инструментов для спасательных служб и медицинских работников, кухонного, постельного белья и гигиенических средств.

Также материю допустимо применять в качестве подкладки и наружной части плащей либо пальто, при изготовлении блуз, платьев, халатов, рубашек. Нейлон с эластаном задействуют при производстве стрейчевой спортивной либо пляжной одежды.